IKN: Ancaman Modernitas yang Membungkam Warisan Leluhur

Penulis : Y. Didit Setiawan, M.Pd (Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Pembangunan IKN berpotensi mengancam kelestarian Bahasa dan Budaya Lokal

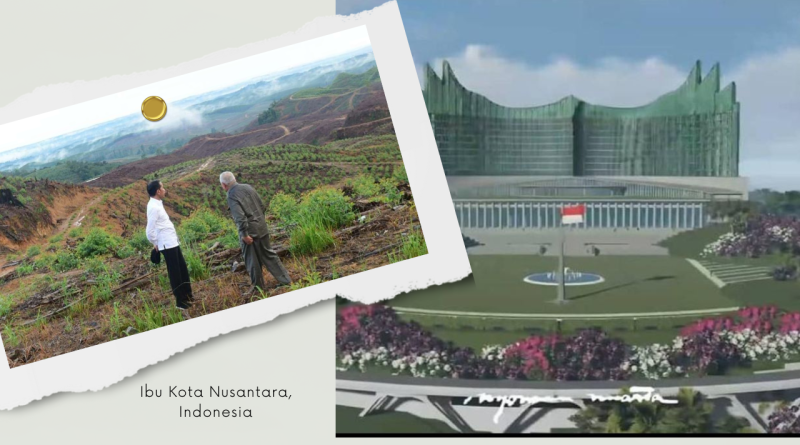

Borneobaru.id – Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai wajah baru ibu kota negara memang menjadi salah satu program besar Presiden Joko Widodo. Pengembangan Ibu Kota Nusantara, menurut info yang tercantum di laman www.ikn.go.id, mencakup Kawasan Strategis Nasional IKN seluas 252.600 hektar dan Kawasan pengembangan IKN seluas 196.501 hektar. IKN jauh lebih luas daripada Ibu Kota Jakarta yang luasnya hanya 661,5 km2 dan memiliki struktur dan kontur yang sangat berbeda. Jakarta dengan sejarahnya sebagai kota perdagangan di era penjajahan Belanda, pusat peradaban modern lahir, dirasa mulai kurang “layak” untuk dijadikan Ibu Kota Negara Indonesia. Ditambah penurunan tingkat permukaan daratan yang terus terjadi, alasan pemindahan ibu kota negara menjadi sangat kuat, selain alasan politis.

Tentu pemerintah memiliki tujuan ketika keputusan pemindahan ibu kota diambil. Dalam artikel yang berjudul Ketercapaian Ibu Kota Nusantara dengan tujuan SDGs ke-15 terkait ekosistem darat yang terbit pada 18 maret 2024 di laman resmi kementerian sekretariat negara republik Indonesia (www.setneg.go.id), disampaikan bahwa tujuan pembangunan IKN berfokus pada tujuan ke-15 SDGs, yaitu upaya untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan serta mengelola hutan yang lestari, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. tujuan ini direalisasikan dengan komitmen menjaga eksistensi hutan tropis di tengah IKN sebanyak 65% dari luasan. Lantas, apakah itu cukup? Bagaimana dengan eksistensi budaya dan bahasa dalam masyarakat setempat?

Pembangunan Kawasan IKN yang memiliki luasan yang begitu besar berdampak pada keberadaan masyarakat setempat. Dampak dirasakan langsung oleh delapan desa di wilayah Penajam Paser Utara dan di wilayah lain sekitarnya. Dampak yang paling terlihat adalah perubahan struktur lingkungan dan alam, yang semula penuh dengan pepohonan kini mulai muncul bangunan-bangunan. Sangat mungkin juga karena kebutuhan air, sungai di sekitar terpengaruh alirannya. Padahal, hutan dan sungai adalah unsur penting bagi warga lokal yang ada di sana, seperti Masyarakat Adat Suku Balik.

Selain dampak lingkungan, perubahan juga akan sangat mungkin terjadi pada elemen masyarakat yang vital yaitu budaya dan bahasa. Masuknya para pendatang ke depan akan mengubah struktur masyarakat setempat. Perubahan struktur masyarakat akan mempengaruhi bentuk sebuah bahasa dan budaya. Apalagi, adaptasi dan perubahan adalah hal yang pasti akan terjadi ketika masyarakat lokal bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat atau kelompok baru. Kontak bahasa dan kontak budaya adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Kontak bahasa dan kontak budaya akan menimbulkan benturan yang memunculkan luka pada masing-masing elemen tersebut. Sebagai ilustrasi, jika dua permukaan yang tidak rata dibenturkan, maka akan ada bagian yang melesap dan tetap. Dan jika kita lihat masing-masing permukaan yang berbenturan, kita akan melihat pola permukaan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini terjadi pada bahasa dan budaya yang berbenturan atau bertemu. Secara alamiah, masyarakat dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda, akan membawa budayanya masing-masing. Pertemuaan ini juga secara otomatis menimbulkan kontak budaya yang pada masa tertentu mendorong masyarakat untuk mengalami adaptasi, asimilasi, atau bahkan integrasi. Budaya yang “baru” ini akan mempengaruhi bahasa kedua kelompok atau masyarakat pada saat itu. Sesuai pikiran Franz Boas, seorang antropolog Jerman-Amerika, yang mengatakan bahwa budaya mempengaruhi pembentukan struktur dan kosakata bahasa.

Franz Boas juga menyatakan bahwa bahasa membentuk cara berpikir, cara memandang dunia, dan juga mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat perubahan budaya yang terjadi, khususnya pada masyarakat lokal akibat masuknya kelompok masyarakat baru, berdasarkan teori Franz Boas, cara berpikir masyarakat asli, cara memandang dunia, dan cara interkasi terhadap lingkungan sekitar juga akan mengalami perubahan. Sangat mungkin perubahan yang terjadi meninggalkan nilai-nilai budaya dan bahasa asli. Sangat mungkin juga, di masa depan pada generasi berikutnya nilai-nilai budaya dan bahasa setempat menghilang. Gambaran ini akan sangat mungkin akan terjadi pada suku Balik, yang sudah disebutkan di atas.

Hadirnya IKN nyatanya tidak mampu memberikan jaminan akan eksistensi maupun keberlanjutan budaya dan bahasa masyarakat setempat. Ada delapan prinsip yang disampaikan kepada publik dan dijadikan pedoman dalam mengembangkan IKN, yaitu mendesain sesuai kondisi alam, Bhineka Tunggal Ika, terhubung, aktif, dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, serta peluang ekonomi untuk semua. Dari delapan prinsip itu, tidak ada satu prinsip yang secara ekstrinsik apalagi spesifik menyebutkan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat lokal akan dijamin keberadaannya, termasuk elemen budaya dan bahasa.

Pembangunan IKN tidak boleh melepaskan keberlanjutan sebuah masyarakat setempat yang memiliki kekhasan dalam budaya dan bahasa. Pemerintah semestinya memberikan jaminan bagi kehidupan warga atau masyarakat adat setempat. Masyarakat adat yang hidupnya termanifestasi dalam simbol eksistensi hutan dan sungai tidak boleh diabaikan. Selama proses pembangunan memangkas sumber kehidupan mereka, ketidakberpihakan akan selalu terjadi pada kaum yang kecil dan lemah. Jika ini tetap terjadi, kita tidak akan melihat suku Balik yang memiliki budaya dan bahasa khas di masa depan.

Pemerintah perlu memperhatikan masalah ini dengan serius. Jika kita sebagai bangsa masih memegang prinsip bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa adalah kekayaan bangsa, pemerintah sebagai regulator dan eksekutor kebijakan perlu menjadikan permasalah ini sebagai salah satu fokus dalam pembangunan. Perlu ada tindakan untuk merevitalisasi budaya dan bahasa masyarakat setempat dengan cara menjaga keberlangsungan hidup masyarakat itu, melindungi komunitas setempat dan mendorong penggunaan bahasa lokal sebagai bentuk penghormatan, serta memberikan wadah di mana budaya dan bahasa bisa tetap dilestarikan. Memastikan bahwa kehidupan masyarakat terjamin, termasuk masyarakat adat adalah tanggung jawab negara. Jangan sampai IKN dan bangunan megah berdiri namun masyarakat adat dengan budaya dan bahasanya mati. Kalau itu benar terjadi, sungguh ini memang negeri yang penuh ironi.

Editor : Dimas Hendro Riberu, M.Pd